歯周病

Q : 全世界で一番感染者が多い、感染症は何かご存じですか?

A : 答えは、「歯周病」です。

歯周病について

2001年ギネスブックに「全世界で最も蔓延している病気は歯周病である。」と記録されました。その後、20年経過しましたが、現在もこの記録を破られることはありません。新型コロナウイルス感染症も、歯周病の記録を上回ることはないでしょう。

日本でも成人の約70%が歯周病(歯槽膿漏)の疑いが強いという厚生労働省のデータがあり、歯周病は国民病とも言われる身近な病気です。しかしながら、歯周病の危険性の認知と予防の意識がまだそれほど高まっていないのが現状です。

それでは、歯周病はなぜこんなに蔓延しているのか?

その理由は3つあります。

歯周病菌を持っていない人はいない。

赤ちゃんは無菌的な状態で生まれてきます。しかし小学生の頃には歯周病菌が、ご家族からの感染によって定着し始めます。そして年齢を重ねるごとに、病原性の高い菌が増えていきます。

歯周病菌の定着スピードはご家族の口腔環境によりますが、全く歯周病菌がいない方は残念ながらいません。なので、どんな方にとっても歯周病は他人事ではないのです。

歯周病は完治しにくく、再発しやすい病気。

歯周病の進行によって退縮した歯茎や、溶けてしまった歯を支える骨は基本元には戻りません。歯周病治療を行っても歯周ポケットが残る場合もあります。

そして歯周病治療を終えた後にも、定期的にメンテナンスに行かないと歯周病リスクが再度徐々に上がり、歯周病が再発してしまう可能性があります。

軽度なうちは自覚症状が殆どない。

通常の感染症であれば、感染から短期間で急な発熱や腹痛などにより、病気に気付くことが多いです。しかし歯周病の場合、急な症状の発現は基本ありません。症状は、ゆっくりと長期間かけて進行し、明らかな自覚症状が出る時には、重症化している場合も珍しくないのです。

なので、定期的に歯科検診でお口の中をチェックして、自覚症状がなくても歯周病が軽度なうちに治療を受けないと、将来多くの歯を失ってしまう可能性があります。

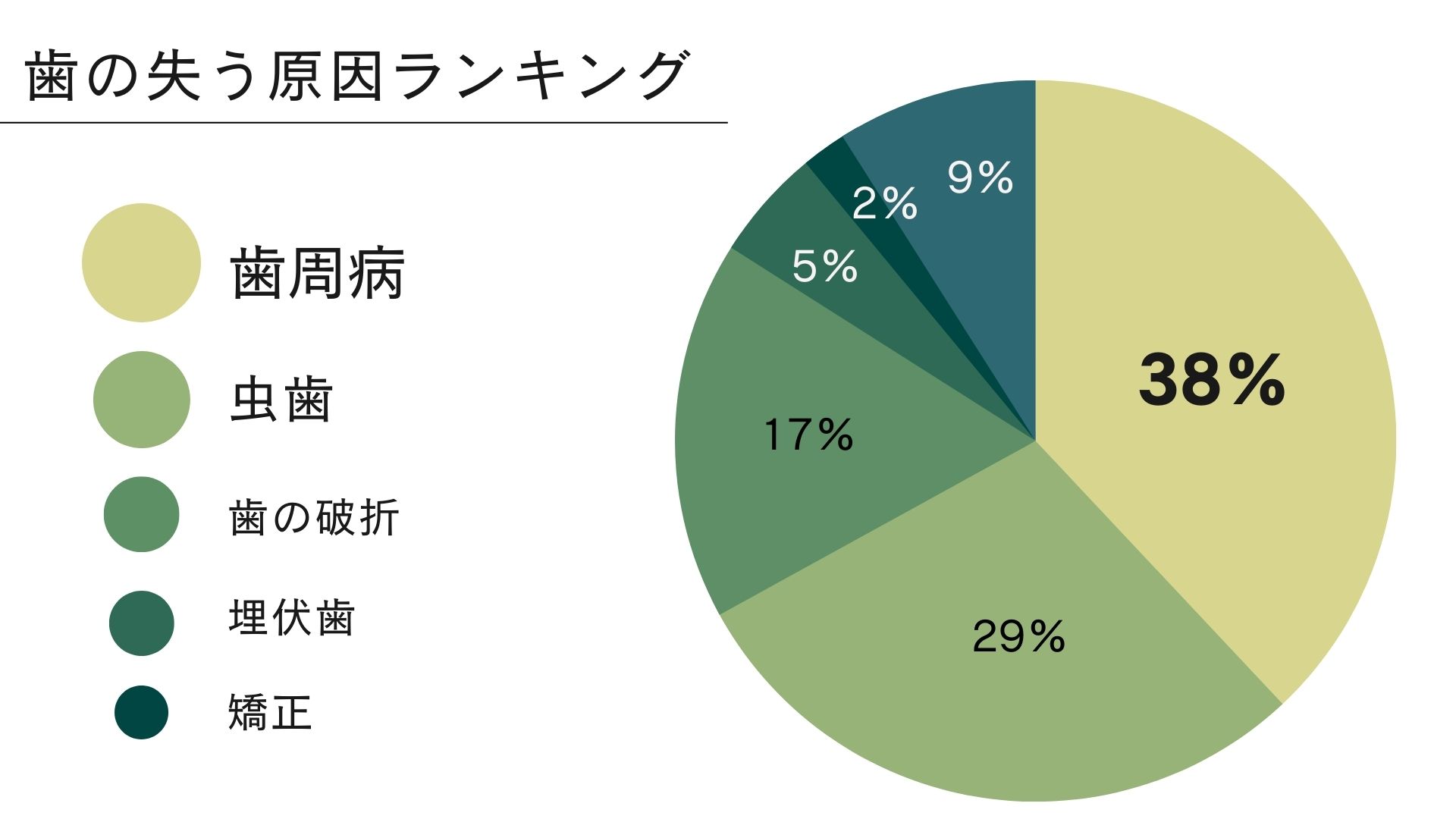

歯周病の分類

各年齢ごとの平均の歯の喪失本数について、予防歯科のページでお伝えしましたが、実は歯の喪失原因の第1位は歯周病です。

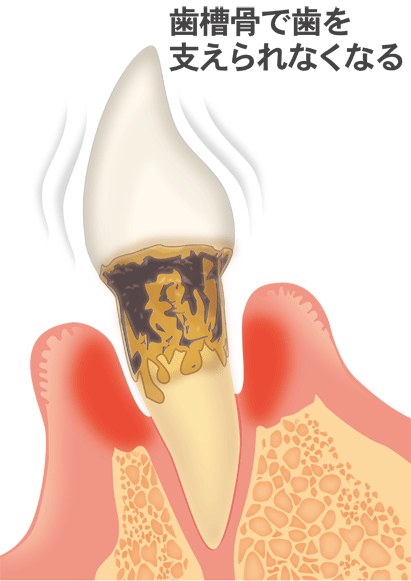

歯が抜けてしまうくらいグラグラするのは、重度の歯周炎に分類されます。そこまで進行してしまったら、「抜歯」するしかありません。それを避けるために、歯周病の分類についてもしっかり把握しましょう。

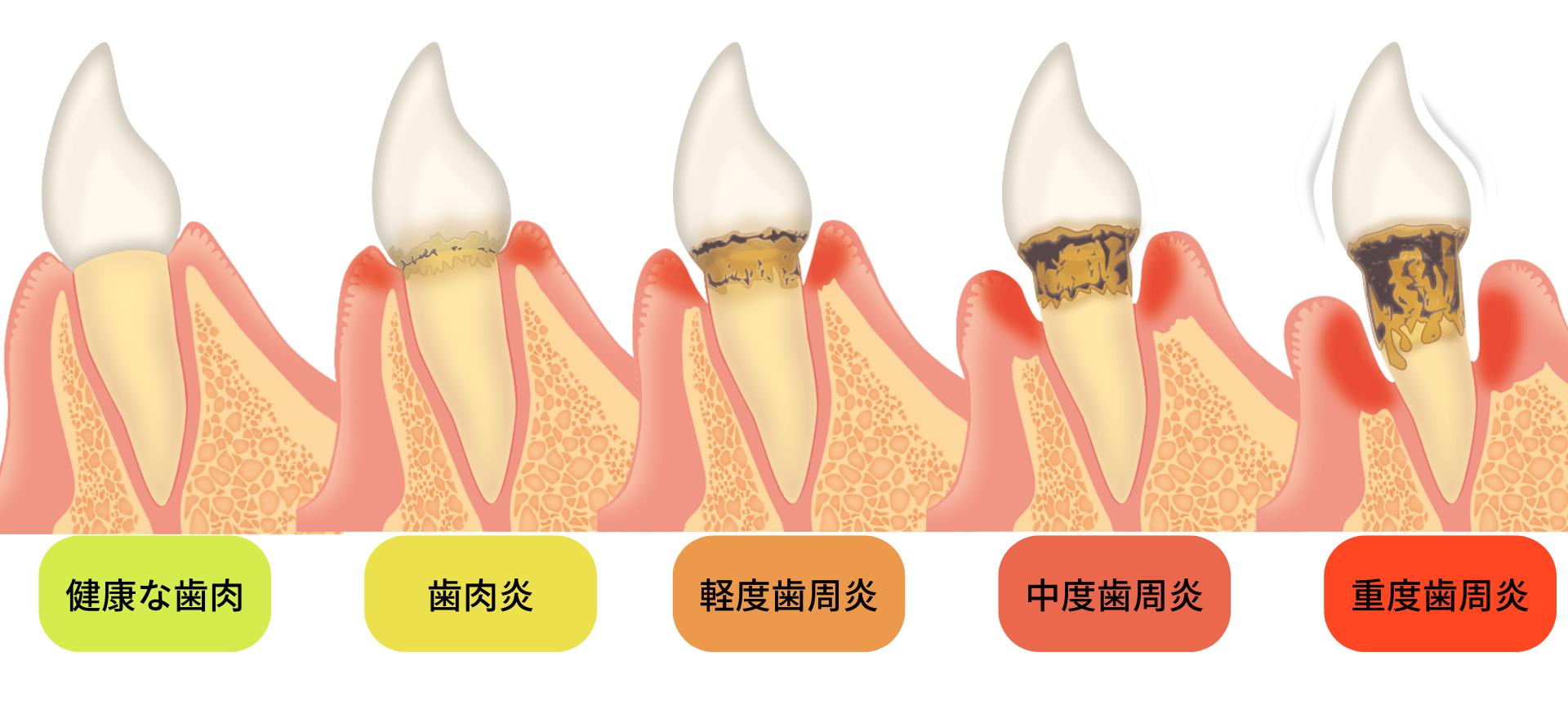

「歯周病」は歯茎や歯を支えている骨などの歯周組織に生じる細菌感染症の総称です。

歯周病は大きく分けて4つに分類されます。

歯肉炎<軽度の歯周炎<中等度の歯周炎<重度の歯周炎の順に進行します。

- 歯肉炎

- 歯茎が赤く腫れる

- 歯茎が痛む

- 歯磨きなどで血が出る

- 軽度の歯周炎

- 歯茎が下がり始めるので、知覚過敏で滲みる場合があります。

- 歯周病菌の繁殖によって、口臭を感じる場合があります。

- その他、歯肉炎と同等以上の症状(腫れや出血など)

- 中等度の歯周炎

- 軽度歯周炎と同等以上の症状(腫れや出血など)

- 指で押すと揺れているのを感じるようになります

- 重度の歯周炎

- 中等度歯周炎と同等以上の症状(腫れや出血など)

- 出血だけでなく、膿が歯茎から出てきます

歯肉炎は、歯肉だけに炎症がとどまっている状態です。骨や歯茎はまだ下がっていない状態です。症状としては

などが挙げられます。

軽度の場合は、痛みもないため、放置されることが多いと思います。

症状が強くなり、出血量が多くなったり、痛みが出てから、初めて歯科医院を受診される方が多いです。

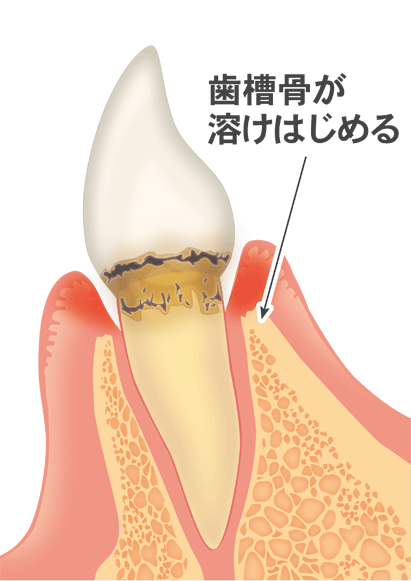

症状がないまま放置していると、炎症が深くまで進んでいき、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)を溶かし始めると、「歯周炎」に変わります。

軽度の歯周炎は、歯肉の炎症にとどまらず、歯槽骨と呼ばれる歯を支える骨にまで感染・炎症が生じて4mmまでの歯周ポケットが確認できる状態です。

症状 :

痛みを感じにくいため気付きにくいですが、歯肉が赤く腫れて、歯磨きの時に血が出るなどの症状があります。また、骨が少し溶かされてしまうので、歯周ポケット(歯と歯肉の境目)が深くなってしまいます。

歯周ポケットが深くなると、ポケット内に歯周病菌(プラーク)が入り込み、プラークを除去しないまま放置すると石灰化し、歯石になります。歯石はデコボコしているため、その表面にプラークが付着し、どんどん骨を溶かしていきます。

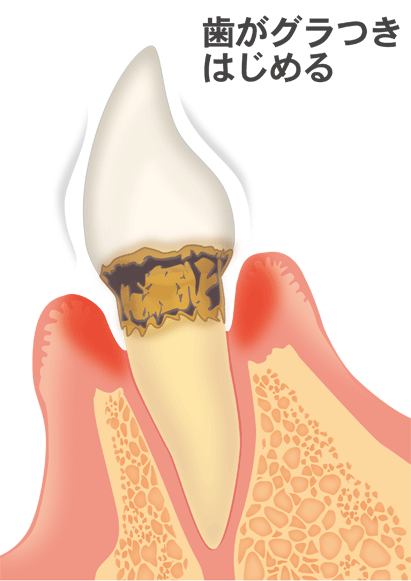

6mmまでの歯周ポケットが確認できる状態です。歯茎がより下がってきているため、歯と歯の間に隙間ができてきます。

半分未満の歯を支えている骨が失われているため、歯の振れ(1mm以内)が確認できます。歯茎に外科的な処置が必要になる場合があります。

症状 :

7mm以上の歯周ポケットが確認できる状態です。半分以上の歯の支えている骨が失われているため、大きく歯が揺れているのを確認できます。揺れ具合によっては「抜歯」の適応になります。

支えが不十分で単独で咬むのは困難なため、被せ物を用いて他の歯と連結する治療を取る場合があります。

症状 :

歯周病の治療方法

- 歯周ポケット検査

- 歯周病の進行度

- 出血の有無による歯茎の炎症程度

- 歯茎の中に隠れている歯石の把握

- 治療計画の立案に役立ち、歯周病治療の効果を再評価・確認できます。

- 歯磨き指導

- 歯茎が下がり始めるので、知覚過敏で滲みる場合があります。

- 歯周病菌の繁殖によって、口臭を感じる場合があります。

- その他、歯肉炎と同等以上の症状(腫れや出血など)

- スケーリング

- ルートプレーニング

- フラップ手術

- 歯茎が下がり始めるので、知覚過敏で滲みる場合があります。

- 歯周病菌の繁殖によって、口臭を感じる場合があります。

- その他、歯肉炎と同等以上の症状(腫れや出血など)

歯と歯茎の間には数mmの溝が隙間としてあります。その隙間を歯周ポケットと呼びます。

専門の細い器具を用いて、歯周ポケットの深さを測ります。

歯周ポケット検査によって分かること

などが挙げられます。

歯周病を進行させてしまう最大の要因は「適切なブラッシング」ができているかどうかです。

染め出し検査により、日常での歯磨きの完成度を把握し、一人一人の歯ブラシの苦手な箇所や、歯並びに合った歯磨き方法を担当の歯科衛生士から説明させていただきます。

歯茎から上に見える歯石を、専門器具で除去します。

歯石はプラークが唾液によって固まった細菌の塊です。

付着したままにしていると時間の経過と共に、より大きく、強固な付着になり歯周病の進行原因となります。

歯石は日々の歯磨きでは除去できないので、歯科医院で定期的に取り除く必要があります。

歯周ポケットの中の見えない歯石を、専門器具で除去します。

歯周ポケットの中に潜んでいる歯石は、歯茎から上の歯石と比較して付着が強固で取り除くのが困難です。

少しずつ処置をしないと知覚過敏が一時的に出やすくなってしまうので、回数がかかる場合が多いです。

スケーリング・ルートプレーニングによって取り切れない歯周ポケットの深い部位に付着した歯石を、局所麻酔下にて外科的に除去します。

フラップ手術は徹底的に清掃ができる反面、治療後に歯肉が下がって歯が長くなったように見えます。とくに前歯は下がりやすいため、リスクも十分理解した上で手術を行う必要があります。

メンテナンス

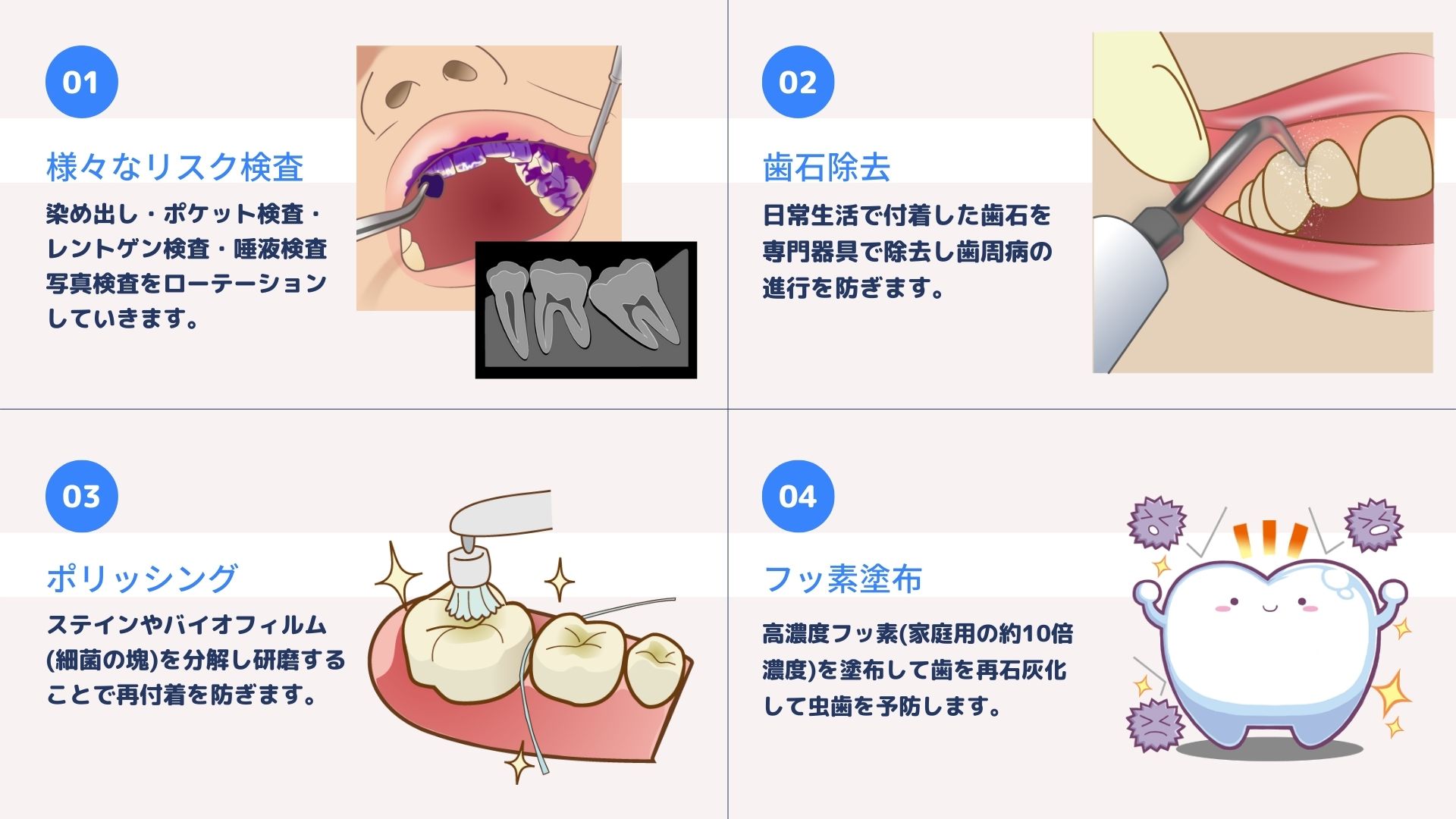

定期的なメンテナンスを行うことによって、歯周病のリスクを最小限に維持することができます。自分の歯を長持ちさせるために、メンテナンスは大切な治療になります。

メンテナンスが必要な理由は、大きく以下の2つです。

1.歯科医院でないと取れない汚れがある

ステインや歯石は歯磨きでは取れず、表面がザラザラしているのでその上から更にプラーク、歯石が付着してしまいます。そして、取れずに蓄積した歯石は、付着がより強固になり歯周病悪化の原因になります。

歯医者でその汚れを綺麗に取り除くことで、悪循環を断ち良い環境を維持できます。

2.口腔内の変化に自分では気付けない

歯周病は自覚症状が生じにくい病気です。痛みなどを自覚する頃には、想像以上に進行してしまっている可能性があります。なので、定期的にレントゲンや担当のお口の写真などの資料を溜め、お口の中に変化がないか確認する必要があります。

メンテナスの内容

メンテナンスはクリーニングだけでなく、お口の資料を溜めることで経年的に虫歯・歯周病リスクに変化がないか様々な検査を行います。

当院では、メンテナンスは基本1時間の予約時間を確保し、丁寧なクリーニングと変化を見逃さない検査に力を入れております。

当院のメンテナンスについて詳しくはこちらを御覧下さい。